中國園林情報

2020/03/27「北半園」の造形特色

蘇州城内の東北部、白塔東路 82号北側に位置する小園林。現在はホテルの園になっているが、拝観は可能である。正式名称は「半園」だが、蘇州には南部にもう一つ同名の「半園」があるので、それと区別するため、こちらを「北半園」南は「南半園」という。清代末期の園で、陸解眉という人がここを入手し、現在のように改築したものである。すべてが半分という意味を込めて作庭されたもので、これは「知足〔足ることを知る〕」の精神を示している。

園景にもすべてに「半」の文字があって「半亭」「半舫」「半廊」「半橋」等とされている。本園には東北部に「蔵書楼」があり、二層の上に、さらに低い三層目を造り、これを二層半としているのが珍しい。またこの楼の初層と二層の間にある左右に長い磚彫刻は、優れた意匠としてよく知られている。

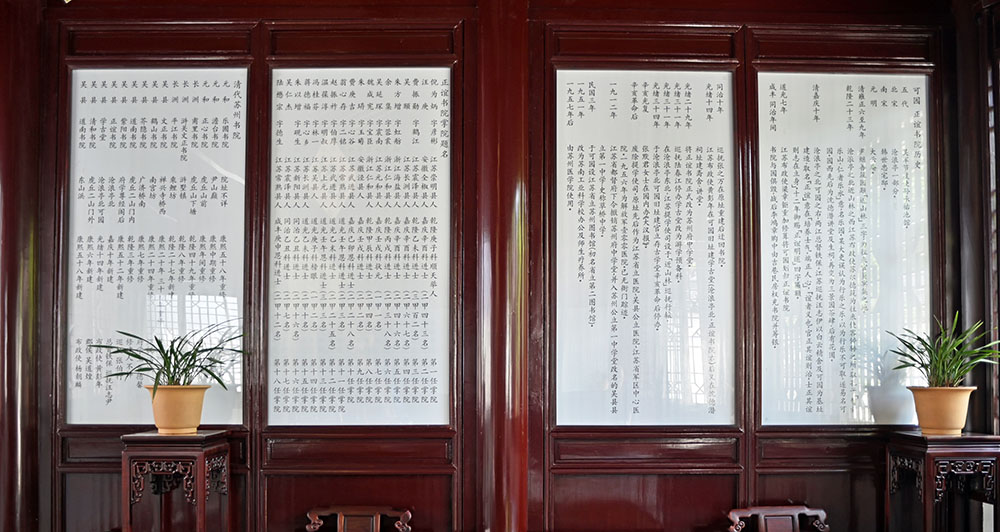

2019/10/16蘇州「可園」西部「正誼書院」が公開される

修復工事中でありました「正誼書院」は2018 年秋に竣工し公開されました。ここは蘇州でも最も名高い清代後期の書院(学問所)で、数々の秀才を輩出したことで有名です。その「前庁」東側にある解説板の一部は、吉河会長が校正を加えたものです。

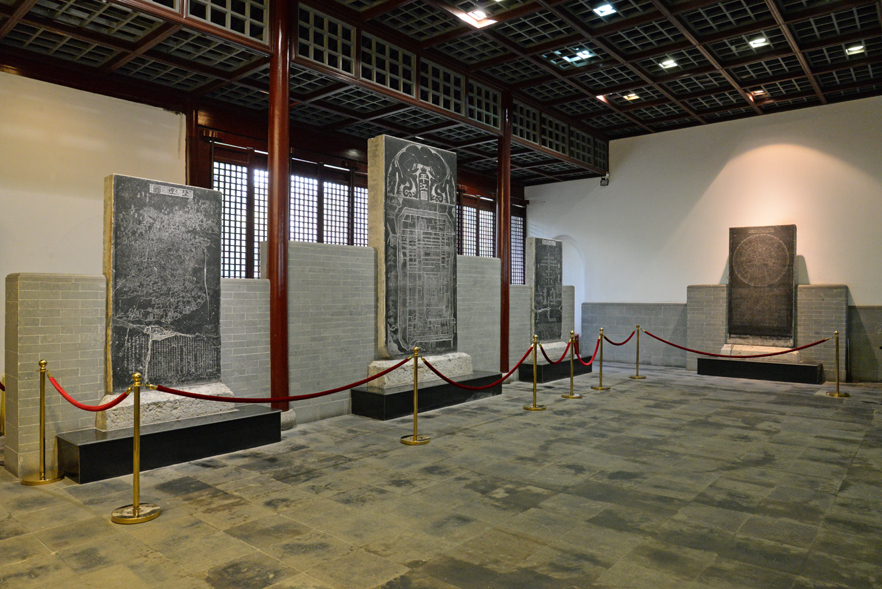

2019/10/15蘇州文廟の国宝石碑「平江図」等、写真撮影許可となる

蘇州文廟内に展示されている4点の国宝石碑は、長らく写真撮影が禁じられておりましたが、本年(2016年)からすべて撮影が許可されるようになりました。そのメインは南宋時代の蘇州を詳細に記録した『平江図』ですが、近くによって詳しく見ることも可能です。蘇州や蘇州園林の研究にとって非常に有意義なことであり、蘇州当局の理解ある対応に感謝したいと思います。

日本では国宝級の展示物は、その大部分が撮影禁止とされている事からしても、まさに画期的な英断と言えるでしょう。

2019/10/14蘇州「蔡謹士蔡廷輝金石篆刻藝術館」開館

上記藝術館は2016年2月25日に開館されました。所在地は蘇州城西の胥門近くで、無料公開。蔡謹士氏(故人)は蘇州の名高い篆刻家で、現在の当主蔡廷輝氏の父君です。蔡廷輝氏は、蘇州国画院の副院長であり、石刻、篆刻の専門家としてよく知られています。氏は同時に作庭家としても名高く、この藝術館にも中庭として太湖石と黄石を用いた独特の景観を設計されました。ガラスを多用して滝を作るなど、近代感覚が盛り込まれているのが特色です。蘇州に行かれた際にはぜひ一見をお勧めします。

2016/05/16蘇州状元博物館と小園林

この博物館は蘇州城内の鈕家巷(ちゅうかこう)に2014年11月に開館されたもので、中国の名高い官吏登用試験「科挙」関連の史料が展示されています。「状元」というのは、科挙において最高の成績をおさめ、皇帝からその年の第1位と認められた人物を指します。この博物館が貴重なのは、その建物自体が蘇州の貴重建造物で、蘇州状元中でも特に名高く、4代の皇帝に仕えた名臣潘世恩(はんせおん/1769~1854)の邸宅の一部を展示室にしているからです。中でも書斎であった「紗帽庁」は、小規模ながら清代を代表する繊細な名建築としてよく知られています。

本館にはいかにも蘇州らしく「紗帽庁」とその北の「后庁」の間に小庭が造られました(下写真)。美しい鋪地が展開するその佇まいは、いかにも蘇州らしい洒落た小園林になっています。蘇州を尋ねた時には、館内の貴重な展示物と共に是非一見してほしいと思います。なお、本館は無料公開であるのも嬉しいことです。

2016/04/06蘇州名園の一「可園」2015年10月に公開される

「可園」は名園として名高い「滄浪亭」のすぐ北に園門があり、黄石の護岸を中心とした池泉が修復保存されています。

この園は清代中期雍正皇帝の名臣尹繼善(いんけいぜん)が、江蘇巡撫となって赴任し、この地に「近山林」と名付けた園林を営んだのが初めでした。その後荒廃した時代もありましたが、嘉慶9年(1804)になって復興され、この地に「正誼書院(せいぎしょいん)」という学問所が創立されました。その後太平天国の乱によって荒廃し、今の園は清代末期に修復されたものが土台になっています。現在は池泉北に「挹清堂(ゆうしんどう)」、西に旱船の「坐春舮」があり、池泉周囲の廊で建築が結ばれています。北の丘上には「浩歌亭」があります。元「挹清堂」の地にあった「学古堂」は西に移され再建されました。当地は昔梅林の美しさでも知られておりましたので、それも復元され清楚な春景が再現されています。

「可園」の美景