中國園林情報

2024/07/26「園林建築」の世界〔4〕/ 「洞門」

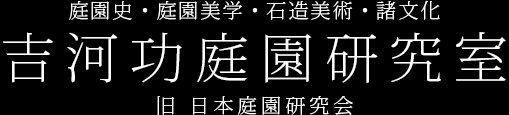

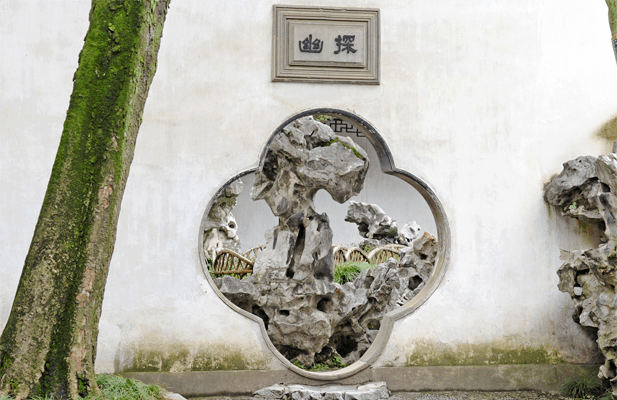

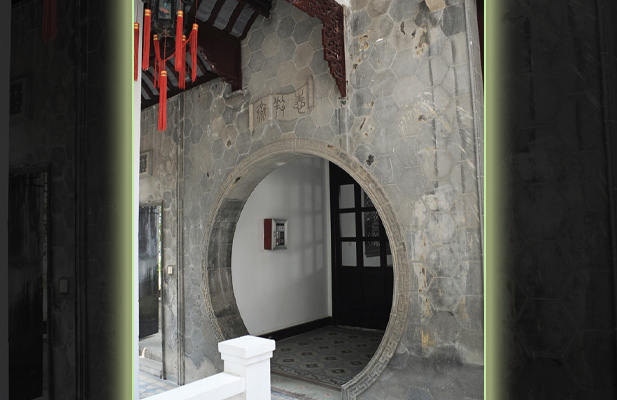

中国園林は、基本的に園内を巡り歩く回遊式庭園が基本と言えるでしょう。園内には必ず各種の園林建築がありますので、そこを出入りしながら、回遊路を進み、景の変化を楽しむことになります。その回遊路には「洞門」という独特な門が作られていることも多く、そのデザインも実に多種多様です。最も例の多い円形の洞門(円洞門)にしても、様々な形式があるのです。その他の意匠にも風雅なものが多く、海棠形、瓢箪形、花瓶型、八角形、クロバー形、三日月形、土瓶形、炎形、等、多くの実例があって実に効果的です。

この「洞門」には原則として扉を用いないのが大きな特色とされ、背後の景を切り取って見せる効果があることも、重要な美の要素になっています。広い中国では「洞門」にかなり地方色も見らますが、特に蘇州園林の「洞門」は、その意匠が特に秀逸であり、園内を巡る時の大きな楽しみともなっています。ここでは八点の実例写真を紹介致します。

2023/06/25「園林建築」の世界〔3〕/「亭」

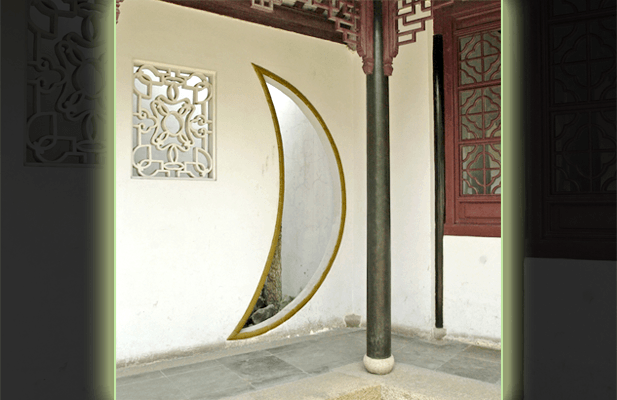

園林建築中で、最も数多い名称がこの亭です。通常「亭」は比較的小規模の建物に対して名付けられることが多く、それに対して「小亭」と称することもあります。ただしその一部には例外もあって、かなり大きな建築に名付けられた亭もあるようです。様式としては、四角亭、六角亭が最も多く、大規模な構造になる八角亭は稀と言えるでしょう。

蘇州名園として名高い「拙政園」は、面積が広いだけに多数の特色ある建物が楽しめますが、全園中に現在15棟もの「・・・亭」と名付けられた実例が存在しています。「亭」の特色としては、園の中心や、築山上の遠景として配置されている例が多いようです。ここでは蘇州名園中から厳選した7棟の「亭」を紹介しておくことにしました。

2022/10/28蘇州園林に見る「鋪地」の造形/ 蝙蝠紋の紹介

鋪地( ほち) とは、日本庭園で言う敷石のことです。中国では園路や広場等に、非常にデザイン的な美しい鋪地が多く作られており、大きな特色になっています。その代表的なものが「装飾的鋪地」で、各色の小石、瓦、レンガ、陶磁器片、色ガラス片、等を用いた意匠が目を楽しませてくれます。この鋪地の製作技術は、蘇州園林において特に発展し、今日まで引き継がれていますので、各園林に多くの作例を見ることが出来ます。そのデザインは多数ありますが、中でも中国独特の好みから蝙蝠( こうもり)が尊重されていることは、日本ではあまり知られていません。

これを蝙蝠紋と言いますが、何故これが尊重されるかというと、蝙蝠の「蝠」字が、「福」と同じ発音であるために、福が飛んでくるという意味になり、最も縁起の良い「吉祥文様」として人々に認識されているからです。

これについては、吉河会長が『庭研』4 2 5 号に「蘇州園林に見る蝙蝠紋( 下) 吉祥図案としての蝙蝠紋実例/ 鋪地編」として発表されています。そこに挿入されている写真はモノクロなので、ここではその補足を兼ね、6 枚程のカラー写真を見て頂くことにしました。その実例は最も好まれている「五福図鋪地」を5 例紹介し、単独の蝙蝠紋も一例入れておきます。この「五福図」とは、中央円内にデザイン化された「壽」字模様を入れ、その周囲を五匹の蝙蝠で取り囲む形式を言います。独特の意匠と色使いを堪能して頂ければ幸甚です。

なお、この縁起の良い蝙蝠紋は、鋪地に限らず、中国園林独特の園林建築細部にもかなり用いられており、一特色となっています。これについては『庭研』4 2 4 号の「蘇州園林に見る蝙蝠紋( 上) 吉祥図案としての蝙蝠紋実例」に詳しいので、興味のある方は参照されることをお勧めいたします。

2022/04/25「園林建築」の世界〔2〕/「楼」と「閣」

蘇州園林内には、多数の園林建築名称があり、大きな特色となっています。それぞれの名称は、固有名詞の最後に付せられ、建物個々の性質を表しており、規模等によって構造には違いも見られます。その中で園林内の主要な建物名称には、楼・閣・館・亭・台・等があります。その内から今回は楼と閣について紹介しましょう。ここでは本会にある膨大な園林建築資料写真中から、その一部をダイジェスト的な記事として、基本的な事実について紹介しておきたいと思います。

まず「楼」は二つの性質を持っていて、園内の主要建築である場合と、住宅部の最も奥(多くは北)に建てられるものとの二種があります。そして大きな特色は、必ず二層建築とされていることです。この内、住宅の楼は完全な主人一家のプライベート空間であり、昔は正妻の他に複数の夫人がありました。そのような女性達は楼上層の部屋に住んでいました。現在蘇州園林でこの住宅部がよく保存されている例としては、藝圃や網師園等があります。このような建物を総称して「女廰」とも言っています。

次に「閣」は、基本として楼よりもかなり小規模の建物とされていることが多く、大部分が二層建築となっているのは楼と同様です。しかし日本と異なっているのは、単層建築でも「閣」と称される場合があることです。「楼」は必ず重層ですが、「閣」はそうとは限らないというのが興味深い点と言えるでしょう。

以下、蘇州園林内にある「楼」と「閣」の写真を、園林別に見て頂きたいと思います。

2022/01/05「園林建築」の世界/「廊」の重要性

蘇州園林と日本庭園には、その美意識にかなりの違いがあります。その中でも「園林建築」と呼ばれる数々の建物が園林と一体化している点は、中国独自の園林特色です。今回から、その建築風格について略説的に解説を加えることに致しました。ここに紹介する「廊」は、日本で言う「回廊」の事で、建物と建物を結んで続く光景は非常に美しく、空間処理という視点からも優れています。また、雨の日でも廊伝いに園内を歩き楽しむ事ができるという利点もあります。その多くは、曲がりくねって続くのが一特色で、これを「曲廊」といいます。その場合は、高さにも変化を付ける事が多く、景の変化が大いに楽しめるのです。ここでは、多数の実例中から「曲廊」と「爬山廊」の画像を見て頂くことにしました。

蘇州にある蘭溪道隆禅師嗣法の聖地 「萬歳禅院(双塔)」と「陽山」

この文は、直接的な園林についての記載ではありませんが、日本文化と密接に関連する事実について記載します。

蘭溪道隆禅師は鎌倉建長寺開山の名僧で、鎌倉時代に純粋な中国宋代の禅を日本に伝えた最初の帰化僧です。

道隆禅師は若い時に蘇州において無明慧性師に入門して修行し、20代の若さで悟りを得て師の禅を嗣ぎました。その修行地が、南宋時代には「平江府」と称していた蘇州の萬歳禅院と、陽山の尊相禅寺でした。後者の陽山は正に嗣法の聖地といえます。

残念ながら寺自体は失われていますが、道隆禅師自身が日本において師の慧性和尚を偲び、陽山で拾った香木を焚いて師の恩に報いている記録があります。

また前者の萬歳禅院は、今も蘇州の中心部にあり、道隆禅師も眺めた北宋時代の見事な2基の磚塔(煉瓦造りの塔/中国の国宝)が有名です。この蘇州にある道隆禅師の遺跡については、『庭研』422号に、吉河会長が詳しく発表しているので参考にして頂ければ幸甚です。

2021/04/02蘇州で神亀石組の存在実証される

日本の古庭園は、その多くが中国伝来の蓬萊神仙思想をテーマにしています。その造形として蓬萊山を表現した、亀石組や亀島が作られました。この亀を正しくは鼇(ごう)と言います。それは神話世界の生き物であり、神亀とも言われています。これは巨鼇(きょごう)が蓬萊山等の神山を背負っている姿で、これを「巨鼇負山(きょごうふざん)」といいます。中国ではこれまで、神亀石組は日本独自のもので、中国園林には存在しないと考えられてきましたが、この度吉河会長記述の論文『「巨鼇負山」伝説の問題点及び園林の神亀石組造形』 (庭研419号/会誌『庭研』概要参照)が発表され、蘇州園林中にもそれが実在することが明らかにされました。ここでは蘇州園林を代表する名園中にある、代表的な神亀石組造形を紹介します。

〔獅子林〕の「蓬萊山」と鼇座

園池の中央部に組まれた小岩島ですが、ここに太湖石の台座としの明確な「巨鼇負山」形式が見られます。現在は西側 (写真左手)池中に鼇頭が見えておりますが、実は現在の池は水位が40㎝近くも高くなっており、鼇座が水中に没しているのです。しかし、今から百年ほど前に撮影されたモノクロ古写真が保存されていて、それには見事な全景が写されていますから、これが明らかな神亀石組であることが分かります。その写真も紹介しておきました。

〔拙政園〕の出島にある鼇頭表現

蘇州で最も名高い本園は、明代からの伝統を引き継いだ様式を今に伝えています。園は、東園・中園・西園と三つに区分されており、その中心が中園です。ここは明代庭園の特色でもある庭石「黄石」を用いた石組が目立つのですが、その池畔にある岬のような部分に、黄石によるこの神亀石組があります。これまでに注目した人は無かったようで、どの解説書にも書かれていないようですが、鼇頭であることは明確で、他に例のない貴重な実例と言えるでしょう。

2020/09/04「天香小築」の造形特色

世界ではコロナ禍がなかなか終息しないが、中国ではかなり改善されてきた様子で、封鎖されていた蘇州園林もすでに開かれているという連絡があった。しかし現状においても、蘇州園林の拝観はほぼ不可能である。それは何故かというと、中国当局が現在外国人の入国を認めていないのである。正確に言えば、在日の中国人でも同様で、要するに海外からの入国に制限を設けているということ。入国がまったく駄目なのではないが、その場合は2 週間の隔離( 行動制限) が必要で、その後に活動が許される。しかし問題は、中国がビザなし入国15 日間という優遇措置を現在停止していることである( 日本も同じく停止中) 。とにかく2 週間も行動制限があるのでは、事実上中国国内を歩く余裕はない。そんな状態なので会長も今年は園林調査を諦めている状態である。そこでこのコーナーでは、蘇州とその近郊の珍しい園林について会長の豊富な写真資料から3 庭ほど紹介して頂くことにした。

今回の園林は、蘇州市内の隠れた園「天香小築」「遂園」の2 庭と、西北郊外の虎丘にある「西溪環翠」の曲水を見て頂くことにする。いずれも一般公開されているが、意外に知られていない園林と言えよう。前二者は中華民国時代の作で無料公開であり、後者は虎丘を拝観( 有料) すれば見られるが、その復元的作風の曲水を知っている人はごく少数のように思われる。

蘇州城内を南北に走るメインストリートが人民路で、その中央部から少し南寄りの東側に、立派な蘇州図書館が建っている。本庭はその南側にあって、図書館の園とも言えるが、実は園の北側に後年図書館が建てられたのであった。一般にはあまり知られていない。園自体は中華民国22 年( 1 9 3 3 ) に建てられた席家の園であり歴史は新しいが、邸宅の東部に展開する亭台楼閣のある倣古式( 古い様式を取り入れた意) 園林である。長らく蘇州市人民政府関連の施設になっていたので、かなり荒廃も進んだが、修復後公開された。動物に似た形の太湖石があることで知られ、また鋪地(ほち)の美しさにも特色が見られる。近年鋪地がやや傷み気味なのは惜しい。

2020/09/04「遂園(すいえん)」滝のある園林

蘇州市城内のほぼ中央西部に景徳路があり、その南に蘇州児童医院の大きな建物が見える。この病院内に「遂園」はあるのだが、この園に気付く人は案外少ない。本園は清代末期の作で、役人慕天顏という人がこの地を入手し作庭したものであった。一名を「慕家花園」とも言う。清末の洋館が今も残されており、建物と池泉の間に大きく太湖石を主体とした築山がある。洞窟の景も一つの特色となっている。しかし何と言っても珍しいのは、西部に高さと幅のある滝が落とされていることで、蘇州園林としては非常に貴重である。蘇州では近年作庭された公園には滝が見られるが、古典的な園林にはほとんど例がない。それは城内がほぼ平地だからで、清末になるとやっとポンプアップにより滝が落とせたのである。愚見では「獅子林」の数段の滝くらいしか思い浮かばない。他に六角亭や、旱船もあるので、楽しめる園と言えよう。なお景徳路を隔てた北側に、名高い「環秀山荘」があるのも嬉しい。

2020/09/04「西溪環翠(せいけいかんすい)」の流觴曲水

蘇州城外の名所旧跡と言えば、まず第一に上げられるのが“ 江南第一塔” と称せられる「虎丘斜塔」のある虎丘山一帯であろう。塔を中心として数々の見所があり、一山をくまなく見学するには、どうしても半日は必要になる。

その中心にある斜塔は、正しくは「雲巌寺塔」と称し、禅寺に建立された八角七重磚塔で唐代末期建立の古塔である。この虎丘山西側に、近年蘇州市園林緑化管理局によって作庭されたのが今回紹介する「西溪環翠」である。

ここには珍しくも「流觴曲水」の流れが復元された。「流觴」の「觴( しょう) 」とは盃のことで、日本でも古く行われた盃流しの宴「曲水宴」の意味である。時々宴の体験も出来るらしく、流れの岸辺にクッションを置いて座し、盃が流れてくるまでに一編の詩を作るのである。ここからは虎丘塔も遠望されるので、蘇州訪問の際は是非この園にも足を延ばして頂くことをお勧めしたい。

2020/03/27修復公開された「柴園」

蘇州城内南部醋庫巷 44にある園林。浙江の人柴安圃の邸に清代末期光緒年間に完成した園である。その後荒廃し蘇州市盲聾学校の敷地になっていた。吉河会長が 2002年に蘇州で出版した『蘇州園林写真集』には、その当時の様子が載せられている。近年になって蘇州市人民政府が学校を他に移して修復改造を加え、2016年 12月に完工した。推定復元の部分もあるが、蘇州伝統の技法が存分に駆使されているので見所も多い。建物群の全体は「蘇州市教育博物館」とされ、本園は当博物館の園という位置付けになっている。園の主要部は西側で、見事な「旱船(かんせん)」を中心とした園景が好ましい。